«Amanece.

Se abre el poema.

Las aves abren las alas.

Las aves abren el pico.

Cantan los gallos.

Se abren las flores.

Se abren los ojos.

Los oídos se abren.

La ciudad despierta.

La ciudad se levanta.

Se abren llaves.

El agua corre.

Se abren navajas tijeras.

Corren pestillos cortinas.

Se abren puertas cartas.

Se abren diarios.

La herida se abre.»

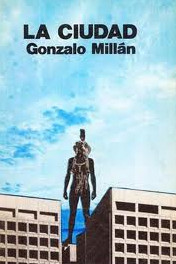

Así comienza La ciudad, poemario que el escritor chileno Gonzalo Millán comenzó en septiembre de 1973, inmediatamente después del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, y continuó en el exilio (Costa Rica, 1974; Canadá, entre 1974 y 1978) y que publicó finalmente (todavía en el exilio) en 1979. La ciudad es, por tanto, un libro profundamente político, pero no sólo eso. La denuncia del fascismo, la denuncia de las torturas, las desapariciones, los asesinatos está acompañada por una arriesgada experimentación estética, por una poética que pretende responder al lenguaje (o neolengua, que diría Orwell) del poder con su propio discurso, pero reflejado en espejos cóncavos.

En La ciu dad asistimos a la crónica cotidiana de una ciudad que sabemos Santiago de Chile, pero que podría ser cualquier ciudad. El poeta nos narra cómo van pasando los días, las estaciones, el tiempo en ese escenario asolado por el hambre, el frío, el desempleo, la derrota. Pasa el tiempo, en teoría, pero la ciudad parece estática, estancada, putrefacta a pesar de la enumeración incansable que el autor nos hace de sus rutinas, de sus movimientos, de sus repeticiones, de su normalidad. Pero es precisamente la intención de Millán, con este planteamiento, desenmascarar dicha normalidad: «Los peatones van a sus ocupaciones. / Los peatones cruzan en las esquinas. / Los peatones circulan por las veredas. / Los hombres llevan pantalones. / Los agentes llevan impermeables. / Apuestan agentes en las esquinas».

dad asistimos a la crónica cotidiana de una ciudad que sabemos Santiago de Chile, pero que podría ser cualquier ciudad. El poeta nos narra cómo van pasando los días, las estaciones, el tiempo en ese escenario asolado por el hambre, el frío, el desempleo, la derrota. Pasa el tiempo, en teoría, pero la ciudad parece estática, estancada, putrefacta a pesar de la enumeración incansable que el autor nos hace de sus rutinas, de sus movimientos, de sus repeticiones, de su normalidad. Pero es precisamente la intención de Millán, con este planteamiento, desenmascarar dicha normalidad: «Los peatones van a sus ocupaciones. / Los peatones cruzan en las esquinas. / Los peatones circulan por las veredas. / Los hombres llevan pantalones. / Los agentes llevan impermeables. / Apuestan agentes en las esquinas».

Lo subversivo, en La ciudad, no es evidente, se cuela por los resquicios de una sociedad que, en gran parte, ha abrazado el olvido con facilidad. Son pequeñas distorsiones, inesperadas, en ocasiones casi ridículas, a veces terribles, las que nos hacen recordar lo que significó un golpe de Estado y una dictadura, lo que significa; pequeños sucesos, muescas en las paredes que nos hablan de esa parte del pueblo que desde el anonimato mantiene pequeños espacios de resistencia, simbólica, es posible, pero real, a través de la memoria; memoria no histórica ni institucional, sino viva y transitada:

«Alborea.

iQuiquiriqui! cantan los gallos.

El rocio aljofara las flores.

El lechero pasa al amanecer.

El suplementero reparte diarios.

Los centinelas trasnochan.

Los amantes se amanecen.

Los astrónomos trasnochan.

El tirano duerme.

El tirano ronca.

Despiertan a los detenidos.

Los agentes amanecen torturando.

Relevan a los centinelas.

Se oyen alarmas de relojes.

Los madrugadores bostezan.

Las patrullas se retiran.

El bostezo es indicio de sueño.

Termina el toque de queda.

Las campanas llaman a maitines.

El alumbrado se apaga.

Las luciérnagas desaparecen.

Se apaga la luz del faro.

Raya el dia.

Amanecieron paredes rayadas.

Hoy es el aniversario de su muerte.

Hoy es 11 de Septiembre.

Todos los años amanecen paredes rayadas.

Panfletos amanecen en las calles.

Los dispersa el viento.

Recuerdan los durmientes.

Los trabajadores recuerdan.

La ciudad recuerda.

Amanecen velas en su tumba.

Los soldados patean las velas.

Amanecen flores en su tumba.

Las pisotean botas de soldados.

Aniquilaron la Moneda.

Destruyeron la ciudad.

No podrán aniquilar su recuerdo.»

Pero Millán va más allá de la crítica al golpe o a la dictadura únicamente como tales, algo que enlaza con esta idea del olvido de la que hablamos: el olvido impuesto por el fascismo por la fuerza, por supuesto, pero también normalizado por un progresivo lavado de cara por parte de los militares y las clases altas chilenas, una tabula rasa hacia formas políticas, supuestamente, más amables. Para Millán, y con razón, el neoliberalismo salvaje que se expande por Latinoamérica, y el mundo, a partir de los ’70 no es otra cosa que la forma última, tal vez perfecta, del fascismo: «Circulan los automóviles. / Circulan rumores de guerra. / El dinero circula. / La sangre circula».

De ahí esa necesidad de recalcar tan intensamente la idea de continuidad, ese constante movimiento que, sin embargo, no lleva a ninguna parte. La ciudad sigue funcionando, pero ha perdido mucho en el camino, se ve reducida al gris y a la mediocridad. El lenguaje, a su vez, refleja esas pérdidas, se simplifica, pierde nexos, parece sólo fijarse en pequeños e insignificantes detalles y es ahí, en esas pequeñas alteraciones, donde el día a día se vuelve siniestro, y el poder muestra su verdadera cara.

No es La ciudad, sin embargo, un poemario que renuncie a la esperanza: el fragmento 48 (el clímax del libro) finaliza con los versos «Los obreros desfilan cantando / ¡Venceremos!». La mención al himno de la Unidad Popular en este poema (en el que los sucesos del 11 de Septiembre se desarrollan hacia atrás, hasta no suceder) no es, ni mucho menos, un gesto de melancolía, sino la reivindicación de un espacio común, la recuperación de la utopía a través de la memoria colectiva. El poeta retrocede para encontrar, de nuevo, el camino, pero no para transitarlo como ya fue transitado, sino para caminarlo con pasos nuevos.

Por cierto, podéis descargaros el libro aquí.